商品名BIOSTORY vol.44

商品名(カナ)ビオストーリー ボリュームヨンジュウヨン

編集者名BIOSTORY 編集委員会

判型B5

ページ数112

ISBN978-4-416-52506-7

内容

特集 鳴き声を愛でる

新潟県に蜀鶏(とうまる)という品種のニワトリがいる。日本三大長鳴鶏のひとつとされ、新潟県の彌彦神社では毎年五月に長鳴き大会が開催されている。2023年、この大会に参加した一羽の蜀鶏が28秒も鳴き、飼育者たちを驚かせた。新潟県での調査中、筆者はこのような蜀鶏の長鳴きを聞きながらいくつかの疑問を抱いた。それは、この特徴的な鳴き声をいかに作出したのか、どのように鳴き声を維持させているのか、そしてなぜ長鳴鶏を飼育しつづけているのかである。

一般に、ニワトリの鳴き声は生得的であり、後天的に学習しないとされる。では、飼育者たちはニワトリの鳴き声をいかに改良し、それを保持しているのだろうか。この特集では筆者が現場で抱いた疑問を出発点に、生き物の鳴き声と人間とのかかわりについて考える。

卯田宗平(国立民族学博物館教授)、米澤隆弘(広島大学教授)、植木朝子(前 同志社大学学長)

後藤 啓(鳴く虫研究者 代表)

特集 みえないものをみる――病の表象の今昔

人類の歴史の中で、疫病などの「病(やまい)」は切り離せない現象である。また、「病」は人と生き物をつなぐものでもある。2024年8月に、シンポジウム「みえるものみえないもの―病をみる・表現する」(みえないもの例会)を完全オンラインで開催した。歴史学、心理学、ウイルス学の研究者が登壇し、目に見えない病の表象について議論を行った。

本特集は、シンポジウムの講演をもとに、病の原因となるものの表象に焦点をあてて、古代・中世から近世・近代、そして現代における病の表象を通覧するものである。

安田容子(安田女子大学准教授)、竹原万雄(尚絅学院大学准教授)、小田康祐(安田女子大学講師)

新連載 アフリカのバイオエスノロジー

日本におけるエスノバイオロジー研究のひとつとして、ヒトと植物の相互的関係を扱う研究、そのなかでもアフリカを対象にしたものをふりかえる。

重田眞義(京都大学名誉教授)

自然をよむ 昆虫食を唱える心

昆虫食を受け止める際の、人と社会の感覚を論考する。

遠藤秀紀(東京大学教授)

雑誌紹介

「生き物」をめぐる豊かな智と情報の発掘を目指す、生き物文化誌学会が編纂する学会誌。

商品名BIOSTORY vol.44

商品名(カナ)ビオストーリー ボリュームヨンジュウヨン

編集者名BIOSTORY 編集委員会

判型B5

ページ数112

ISBN978-4-416-52506-7

特集 鳴き声を愛でる

序章 生き物の鳴き声とりこみモデル 卯田宗平

第一章 長鳴鶏の来た道―ゲノムデータが解き明かすその起源と歴史― 米澤隆弘

第二章 おだてがきかない長鳴鶏の特性保持 卯田宗平

第三章 日本古典文学の中の鳴く虫たち―中古・中世の和歌を中心に 植木朝子

第四章 鳴く虫の捕り方と飼い方 後藤 啓

コメント 鳴き声を動物・人間・文学から考察する 遠藤秀紀

特集 みえないものをみる――病の表象の今昔

序文 安田容子

中世日本の病の表象 安田容子

明治時代における病をめぐる「知識」の伝え方 竹原万雄

センダイウイルスCタンパク質の作用機序に関する基礎研究 小田康祐

珍品図鑑 オオサイチョウの尾羽の頭飾り 遠藤 仁

【連載】アフリカのエスノバイオロジー

序文 佐藤靖明

ヒト―植物関係論の射程 ―日本におけるアフリカのエスノバイオロジー研究をふりかえって 重田眞義

フィールドレポート海外 イノシシからブタへ――女性とのかかわりから家畜化の始まりを考える 黒澤弥悦

自然を読む 図譜『東莠南畝讖』を巡って――“出会い”の生き物文化誌 森 誠一

自然を読む 昆虫食を唱える心――遠藤秀紀

論文 北タイ・カレン族山村におけるセキショクヤケイの飼養と保全 富田育磨

研究ノート 長崎・川平のカキノキと多以良家の生活史――暮らしのなかの被爆樹木 藤井紘司・西岡美智子

研究ノート 現代に息づくカヤ利用 増田和也

おすすめの本 「安心感」と「自信」を教えてくれるネイチャーポジティブへの案内 園江 満

関連情報

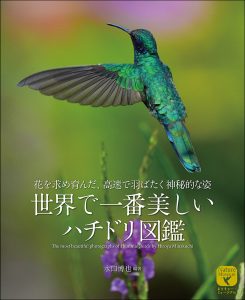

世界で一番美しい ハチドリ図鑑

発売日:2025年05月09日

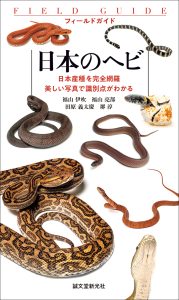

日本のヘビ

発売日:2025年05月08日

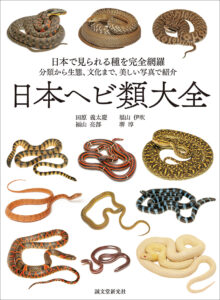

日本ヘビ類大全

発売日:2024年04月11日

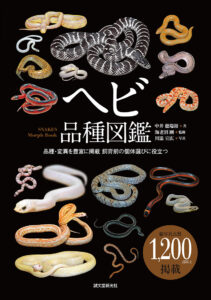

ヘビ品種図鑑

発売日:2024年07月16日

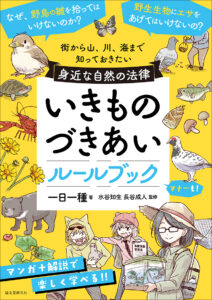

いきものづきあいルールブック

発売日:2024年03月06日

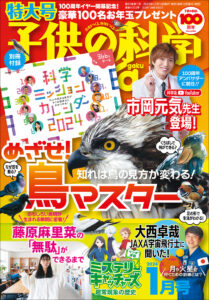

子供の科学 2024年1月号 [特大号 別冊付録付き]

発売日:2023年12月08日

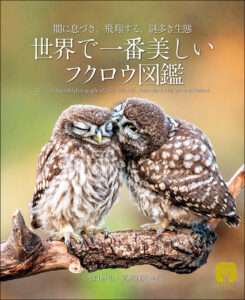

世界で一番美しいフクロウ図鑑

発売日:2023年07月05日

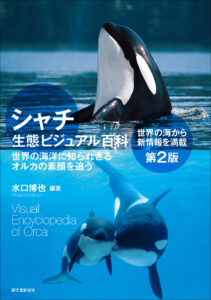

シャチ生態ビジュアル百科 第2版

発売日:2023年07月06日

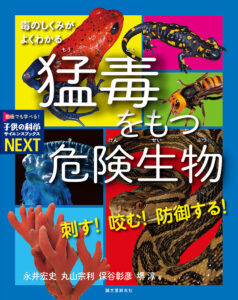

刺す! 咬む! 防御する! 猛毒をもつ危険生物

発売日:2022年11月10日